Former à l'équitation sans formation sur le corps du cavalier ?

Historique des diplômes

- Depuis une vingtaine d'années, la formation des enseignants d'équitation a connu plusieurs mutations importantes :

- Du BEES 1er degré au BPJEPS 10 UC

- Du BPJEPS 10 UC au BPJEPS 4 UC

- Du BPJEPS 4 UC au BPJEPS 4 blocs de compétences (BC)

Les exigences ont changé, les contenus aussi. Parmi les savoirs qui ont perdu en visibilité, un domaine se fait particulièrement discret : celui du fonctionnement du corps humain.

Le corps humain : des connaissances indispensables... mais où ?

Le BEES 1er degré comportait un tronc commun interdisciplinaire, avec des bases en physiologie, anatomie, biomécanique et psychologie. On y étudiait les groupes musculaires, les systèmes énergétiques, les effets de l’effort...

Toutefois, même dans cette formule, l’être humain était souvent abordé sous l’angle du sportif générique : sauteur, sprinteur, gymnaste... mais sans application directe au cavalier à cheval !

Avec la création du BPJEPS, d'abord en 10 UC, puis 4 UC, et maintenant en 4 blocs, toute la physiologie du corps humain a disparu. L’accompagnement pédagogique, la sécurité, la gestion de l’activité et aujourd’hui la communication sont devenus prioritaires.

Le fonctionnement du corps humain ? Pratiquement absent, en tout cas guère plus que ce qui est déjà à la portée de tous les cavaliers dans le programme des galops.

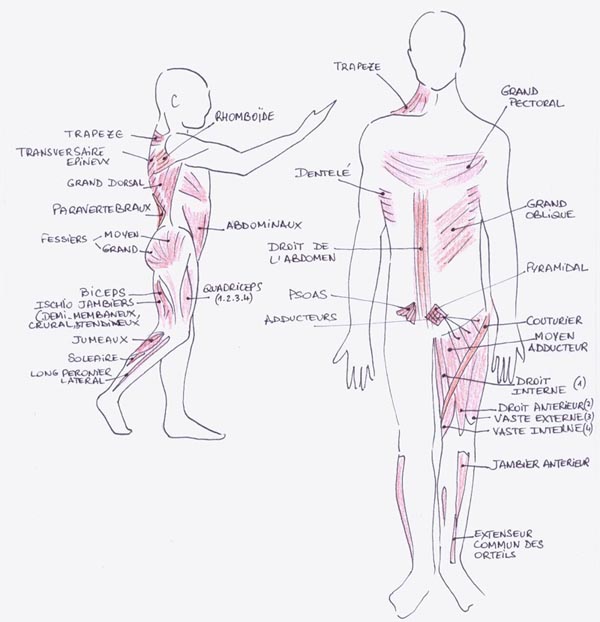

Les muscles en fonction dans l'assiette (voir article) ©Laurence Grard-Guenard

Le cavalier comme athlète ?

Rien n’oblige aujourd’hui un formateur — car même l’animateur poney est un formateur — à parler, que dis-je, à connaître le squelette ou les muscles du cavalier.

Le programme des Galops impose aux cavaliers d’apprendre les muscles et le squelette du cheval dès le Galop 5. Ces domaines sont approfondis en formation... mais le cavalier ne rejoint jamais vraiment le cheval.

Combler ces lacunes : equipeda.info et attelagepeda.info

En 2005, j'ai créé deux sites pédagogiques aux fins de partage et d’entraide. Rapidement, j’y ai proposé des réflexions et des outils autour de l'utilisation du corps du cavalier et du meneur, pour répondre à une injonction que nous connaissons tous :

"C’est le cheval qui fait tout !"

- De cette approche est né un constat : à cheval comme en attelage, les qualités physiques de l’humain sont rarement questionnées... et pourtant bien sollicitées !

- Équilibre dynamique

- Coordination fine

- Tonus postural

- Proprioception

- Gestion de la symétrie

- Mobilisation de certaines chaînes musculaires

- Endurance

- Force

- Vitesse

- Mobilité

- Coordination neuromotrice

- Ces qualités sont abordées dans mes articles (voir les liens en bas de page):

- L'assiette : les muscles en fonction

- les qualités physiques du cavalier

- Le potentiel psychologique du sportif de haut niveau

- L'attelage sportif : qualités du meneur

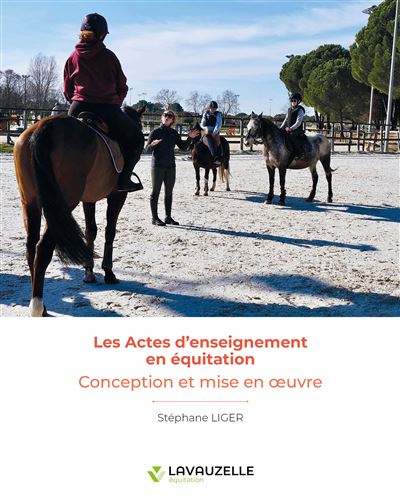

Le livre de Stéphane Liger : Les actes d’enseignement en équitation

Parcours de compréhension

Dans cet océan de flou, le livre de Stéphane Liger fait figure d’étoile polaire.

Clair, documenté, rigoureux et surtout accessible, il propose un véritable parcours de compréhension de l’adaptation du corps humain à la posture à cheval.

- Il aborde :

- Les enjeux relatifs à la sécurité

- Les dimensions pédagogiques, sportives, éducatives et économiques

- L’analyse de l’activité équestre

- L’ADAPTATION FONCTIONNELLE du cavalier : capacités, limites, mobilisation squelettique, travail musculaire...

Plan de formation

Tout en gardant les possibilités locomotrices DE L'HUMAIN en tête, il explique, dans la seconde partie, comment construire un plan de formation cohérent : définir des objectifs concrets, concevoir ses séances pas à pas, et surtout les mettre en œuvre avec méthode.

Une vraie méthode, pas celle qui consiste à répéter d'éxécuter un geste alors que le cavalier a atteint ses limites biologiques.

Il rappelle que le rôle de l’enseignant est de construire une progression qui accompagne l’apprenant, sans chercher à lui « injecter » des connaissances. De construire une progression à partir de l'étude de l'adaptation fonctionnelle du cavalier.

Bien sur, il "anime" sa séance, mais surtout, il guide, explique, observe, propose des retours d'information et encourage !

Stéphane Liger favorise également une pédagogie active, où l’élève est invité à être curieux, à explorer, à expérimenter.

Avant lui, le livre "Enseigner l’équitation" de Jean-Luc Force avait déjà ouvert la voie de la construction du plan de formation, mais sa lecture pouvait être difficile. Avec Stéphane Liger, le discours est clair, actuel et ancré dans la pratique quotidienne. Nous nous y retrouvons très facilement.

Et pourtant, ces connaissances existaient

Dans sa conclusion, Stéphane Liger souligne que ces connaissances sur le cavalier en tant que sportif sont bel et bien présentes... mais éparses, techniques, et difficiles d’accès. Lui, les a rassemblées avec clarté, en s’appuyant sur des années d’enseignement.

"Un travail d’investigation des connaissances scientifiques disponibles aux fins d’une clarification des relations

entre l’enseignement et l’apprentissage et d’en déduire des pratiques pédagogiques pertinentes."

Procurez-vous ce livre absolument indispensable !

Et maintenant ?

Je formule un vœu simple : que ces connaissances deviennent accessibles, lisibles, partagées.

- Pour les enseignants : un levier de compréhension et d’amélioration pédagogique

- Pour les cavaliers amateurs : une meilleure perception de soi, des progrès plus durables

- Pour les professionnels de la santé ou de la préparation physique : une porte d’entrée vers une équitation plus fine, plus juste

Pour les concepteurs de diplômes

Il est temps que ceux qui conçoivent et rénovent les diplômes s’intéressent aussi à celui ou celle qui monte à cheval.

Car l’harmonie du couple cavalier/cheval commence aussi... par une meilleure connaissance de soi.

Lire aussi :

L'attelage : le meneur assis, sportif ?

Les muscles en fonction dans l'assiette

Les qualités physiques du cavalier

Le potentiel psychologique du sportif de haut niveau

📚 Lectures complémentaires

- Stéphane Liger – Les actes d’enseignement en équitation

Une référence claire et structurée sur l’adaptation fonctionnelle du cavalier. - Marie-Laure Frérot – Le cavalier et son corps

Une approche sensible et pédagogique de la posture à cheval, inspirée de la danse. - Claude Pennequin – Comprendre et entraîner le cheval

Inclut une réflexion sur la posture et le rôle moteur du cavalier. - Véronique Bartin – Assiette et perception

Une exploration fine de la proprioception et du lien corps/esprit à cheval. - Blandine Calais-Germain – Anatomie pour le mouvement

Une base d’anatomie fonctionnelle claire, accessible, utile à tout enseignant. - Mary Wanless – Ride with Your Mind

Méthode anglo-saxonne pour développer la conscience corporelle et la stabilité à cheval. - Eric Franklin – Dynamic Alignment Through Imagery

Des images mentales puissantes pour améliorer posture, mobilité et coordination.